Femminicidi: differenze tra le versioni

Nessun oggetto della modifica |

|||

| Riga 36: | Riga 36: | ||

Comprendere il movente specifico di un omicidio permetterebbe in primis di elaborare dati statistici veritieri, evitando di includere qualsiasi matrice non culturale che possa spiegare o risultare prevalente. | Comprendere il movente specifico di un omicidio permetterebbe in primis di elaborare dati statistici veritieri, evitando di includere qualsiasi matrice non culturale che possa spiegare o risultare prevalente. | ||

Di norma, rispettando il metodo scientifico, vengono fatti '''studi di correlazione''' per capire quali siano i [[Predittori di un fenomeno in statistica|predittori]] di un certo fenomeno e '''test di verifica d'ipotesi''' per valutare col metodo sperimentale se la realtà osservata si accordi o meno con l'ipotesi su di essa fatta. Con questi test, si risale ad un certo coefficiente di correlazione in base al quale si ammette come valida l'ipotesi, ma non di rado si può incorrere in una serie di errori definiti informali, tra cui la fallacia del "non causa pro causa", in cui una causa è identificata in modo errato solo in base alla correlazione desunta dal test, come riassume anche la massima [[google:correlation+is+not+causation&oq=correlation+is+not+causation&|"correlation does not imply causation"]]. | Di norma, rispettando il metodo scientifico, vengono fatti '''studi di correlazione''' per capire quali siano i [[Predittori di un fenomeno in statistica|predittori]] di un certo fenomeno e '''test di verifica d'ipotesi''' per valutare col metodo sperimentale se la realtà osservata si accordi o meno con l'ipotesi su di essa fatta. Con questi test, si risale ad un certo coefficiente di correlazione in base al quale si ammette come valida l'ipotesi, ma non di rado si può incorrere in una serie di errori definiti informali, tra cui la fallacia del "non causa pro causa", in cui una causa è identificata in modo errato solo in base alla correlazione desunta dal test, come riassume anche la massima [[google:correlation+is+not+causation&oq=correlation+is+not+causation&|"correlation does not imply causation"]]. | ||

La realtà dei fatti è che non ci sono studi in letteratura scientifica che provino realmente un nesso di causalità tra questione culturale e femminicidio, ma vi è solo un certo grado di correlazione statistica. | La realtà dei fatti è che non ci sono studi in letteratura scientifica che provino realmente un nesso di causalità tra questione culturale e femminicidio, ma vi è solo un certo grado di correlazione statistica. | ||

=== Possibili spiegazioni non culturali dell'omicidio di genere === | === Possibili spiegazioni non culturali dell'omicidio di genere === | ||

Per la componente psicopatologica degli eventi, si rimanda al DSM-5,<ref>https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_diagnostico_e_statistico_dei_disturbi_mentali</ref> nel gruppo dei "Disturbi del comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta", in cui elementi fondamentali sono la difficoltà nel resistere ad un impulso, una forte tensione interiore prima di compiere l'azione e una sensazione di piacere e gratificazione quando si realizza; i soggetti che ne soffrono sono tipicamente aggressivi, irritabili, vendicativi, violano spesso i diritti fondamentali e le norme sociali senza alcuna premeditazione, ma solo per placare la tensione interiore. Non ritengo lecito che tali episodi contino nell'elaborazione statistica del femminicidio, andando a pomparne in maniera clamorosa i numeri pur di dare rilevanza mediatica al fenomeno. | Per la componente psicopatologica degli eventi, si rimanda al DSM-5,<ref>https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_diagnostico_e_statistico_dei_disturbi_mentali</ref> nel gruppo dei "Disturbi del comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta", in cui elementi fondamentali sono la difficoltà nel resistere ad un impulso, una forte tensione interiore prima di compiere l'azione e una sensazione di piacere e gratificazione quando si realizza; i soggetti che ne soffrono sono tipicamente aggressivi, irritabili, vendicativi, violano spesso i diritti fondamentali e le norme sociali senza alcuna premeditazione, ma solo per placare la tensione interiore. Non ritengo lecito che tali episodi contino nell'elaborazione statistica del femminicidio, andando a pomparne in maniera clamorosa i numeri pur di dare rilevanza mediatica al fenomeno. | ||

| Riga 90: | Riga 89: | ||

=== Altre informazioni in bozza da riordinare === | === Altre informazioni in bozza da riordinare === | ||

{{vedi anche|Femminicidi altro}}The Wikidata ID is: [[Wikidata ID::Q1342425]]. | {{vedi anche|Femminicidi altro}}The Wikidata ID is: [[Wikidata ID::Q1342425]]. | ||

== Vedi anche == | |||

{{Categoria:Violenza di genere}} | |||

== Note == | == Note == | ||

<references /> | <references /> | ||

Versione delle 13:16, 20 feb 2022

Vedi anche il riassunto dei vari articoli sui femminicidi

Un omicidio è sempre una tragedia, è qualcosa che non può essere giustificato in alcun modo; proprio per tale motivo, è lecito chiedersi se esista davvero una scala gerarchica di gravità di un omicidio, e se eventualmente in cima ad essa debbano essere collocati quelli che con un neologismo sono stati chiamati femminicidi.

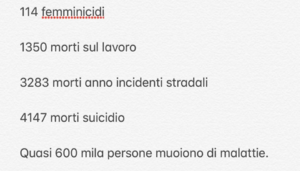

Dai titoli dei giornali, alle notizie dei Tg, dall'indignazione suscitata dai social, la risposta a tale domanda sembra essere positiva, ma la risposta è no, o almeno, è dato di fatto che l'Italia sia tra i paesi più sicuri per le donne. Nonostante dati corretti e particolarmente eloquenti sui femminicidi siano disponibili da alcuni anni ormai, la stampa preferisce continuare a fare disinformazione; i dati diffusi, infatti, continuano a includere tutti gli omicidi di donne, indipendentemente dal movente.

Inoltre, trovo che uno dei problemi principali sia proprio la narrazione, il sensazionalismo che viene costruito su questi numeri, che vende titoli, attrae views, likes e commenti.

Il primo passo verso una maggiore comprensione del fenomeno è quello di esaminare le condotte violente nelle loro varie sfumature e definizioni, infatti fare di tutta l'erba un fascio usando il termine violenza di genere per indicare “qualsiasi” forma di violenza che una donna subisce per mano di un uomo, qualora quest’ultima non sia vittima accidentale di un evento che la trova coinvolta solo casualmente, sicuramente non aiuta a comprenderne la vera natura e a contrastarla adeguatamente.

Definizione del termine e uso ambiguo

In Italia il termine ha avuto un utilizzo massiccio dal 2008, quando Barbara Spinelli, consulente ONU in materia di violenza sulle donne, ne ha pubblicato un libro a riguardo. Il termine è attestato poi nel Devoto-Oli 2009 e definisce il femminicidio come:Una definizione forte, chiara, priva di equivocabilità e il cui senso arriva dritto al punto. Il problema sorge nel momento in cui le fonti di informazione non si basano sulla definizione, ma tendono ad esaltare come femminicidio qualsiasi forma di violenza legata al sesso biologico femminile, quando in realtà ciò che realmente distingue un omicidio da un femminicidio è la motivazione del gesto."Qualsiasi forma di violenza esercitata in maniera sistematica sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione di genere e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico della donna in quanto tale, fino alla schiavitù o alla morte."[1]

Confronto numerico con gli altri Paesi

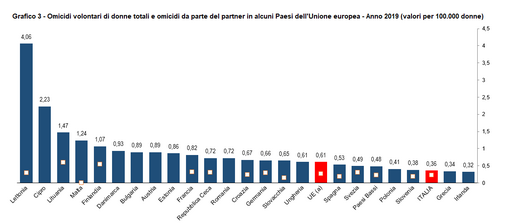

- Nel periodo 2004-2015, il tasso d'incidenza annuale in Italia è di 0,51 morti per 100.000 donne residenti, il valore più basso tra tutti i 32 Paesi europei e nordamericani del rapporto UNODC[2] con un dato di molto inferiore alla media dei paesi osservati (1,23 su 100.000)[3]; in tale finestra temporale, il dato italiano è il migliore anche per ciò che riguarda i femminicidi di cui è autore il partner o l’ex partner, con un'incidenza di 0,23 uccisioni ogni 100.000 donne residenti.

- Dal 2017, anno in cui è iniziata la raccolta dati sul femminicidio in tutti gli Stati dell'UE, l'incidenza annua in Italia continua a mantenersi a valori bassi, come da grafico, ben inferiori a Paesi ritenuti più sicuri solo per falso pregiudizio.

Distorsioni e incongruità

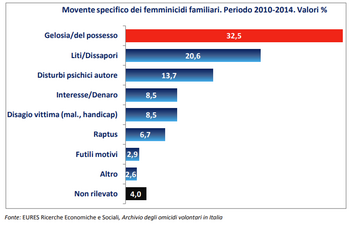

C'è inoltre da aggiungere, così come approfondito nell'argomento in dettaglio, che molti dei dati riportati, sebbene bassi, restino comunque incongrui con la definizione di femminicidio: in sostanza, gli istituti di statistica riportano, seguendo della mal definite linee guida, il totale di omicidi nei confronti del sesso femminile e non per motivi di genere, includendo tra i motivi di delitto anche interessi economici, disturbi psichici o la pietatis causa.

I dati elaborati dalla Polizia di Stato

Nell'ambito dell'iniziativa "...Questo non è amore", dal 2017 anche la Polizia di Stato ha iniziato ad elaborare statistiche circa i casi di femminicidio, pubblicandone i risultati annui nei vari opuscoli informativi; nella selezione della coorte di delitti da includere, sono stati rigorosamente utilizzati i criteri stabiliti dalla Convenzione di Istanbul, con l'esito che i tassi d'incidenza risultano ben inferiori[4] rispetto a quelli elaborati dai maggiori istituti statistici, riflettendo la reale situazione circa il femminicidio in quanto tale.

Solo i maschi sono violenti verso il partner?

Il blog "Violenza senza genere" della pagina social @antisexistworld ha autonomamente censito tutti gli episodi di violenza da gennaio 2019 ad aprile 2021, portando a galla dati inequivocabili:

- 401 episodi di Violenze contro uomini

- 345 episodi di Violenze contro soggetti deboli

- 361 episodi di False accuse

Un dato particolarmente interessante, specchio del leitmotiv dei movimenti misandrici ma non solo, è quello delle false accuse, in cui uomini si ritrovano a dover affrontare un percorso giudiziario devastante, in cui a lungo saranno ritenuti colpevoli a prescindere, ma in realtà solo in 2 casi su 10 le accuse sono fondate con veri maltrattamenti, il resto sono querele enfatizzate usate nei contenziosi in sede di separazione, inserite in una vera e propria strategia nei confronti dei mariti.

Fa riflettere che, nella stessa finestra temporale, i casi di femminicidio attestati siano poco meno di 150, quando pare che per l'opinione pubblica sia questa l’unica emergenza, l’unico fenomeno verso cui è giusto spendere parole, fare manifestazioni, creare campagne e, anche, ricevere fondi pubblici; in questo, i movimenti femministi sono riusciti a catalizzare gran parte delle attenzioni di media e social, che fanno da cassa di risonanza su qualsiasi notizia che possa definire l'uomo come violento mentre minimizzano, sottovalutano, nascondono, le notizie in cui l’aggressività anche brutale è attuata da una donna. La violenza non ha genere, non dev'esserci competizione nel cercare di dimostrare che un sesso sia più violento dell'altro.3

Danni del sensazionalismo

Errore Lua: errore interno - l'interprete è uscito con stato 1.

Fenomeno culturale o psicopatologia?

Comprendere il movente specifico di un omicidio permetterebbe in primis di elaborare dati statistici veritieri, evitando di includere qualsiasi matrice non culturale che possa spiegare o risultare prevalente.

Di norma, rispettando il metodo scientifico, vengono fatti studi di correlazione per capire quali siano i predittori di un certo fenomeno e test di verifica d'ipotesi per valutare col metodo sperimentale se la realtà osservata si accordi o meno con l'ipotesi su di essa fatta. Con questi test, si risale ad un certo coefficiente di correlazione in base al quale si ammette come valida l'ipotesi, ma non di rado si può incorrere in una serie di errori definiti informali, tra cui la fallacia del "non causa pro causa", in cui una causa è identificata in modo errato solo in base alla correlazione desunta dal test, come riassume anche la massima "correlation does not imply causation".

La realtà dei fatti è che non ci sono studi in letteratura scientifica che provino realmente un nesso di causalità tra questione culturale e femminicidio, ma vi è solo un certo grado di correlazione statistica.

Possibili spiegazioni non culturali dell'omicidio di genere

Per la componente psicopatologica degli eventi, si rimanda al DSM-5,[5] nel gruppo dei "Disturbi del comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta", in cui elementi fondamentali sono la difficoltà nel resistere ad un impulso, una forte tensione interiore prima di compiere l'azione e una sensazione di piacere e gratificazione quando si realizza; i soggetti che ne soffrono sono tipicamente aggressivi, irritabili, vendicativi, violano spesso i diritti fondamentali e le norme sociali senza alcuna premeditazione, ma solo per placare la tensione interiore. Non ritengo lecito che tali episodi contino nell'elaborazione statistica del femminicidio, andando a pomparne in maniera clamorosa i numeri pur di dare rilevanza mediatica al fenomeno.

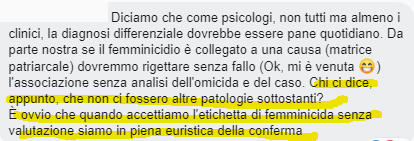

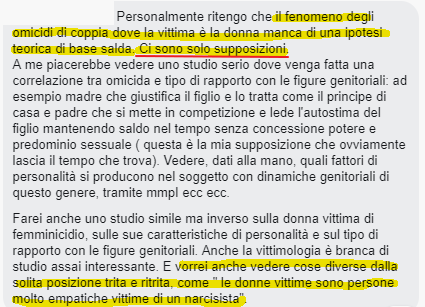

Le considerazioni di alcuni esperti (psicologi e giuristi)

Opinione 1

Secondo due criminologi: il Professor Monzani e il professor Giulini chiamarlo femminicidio non è corretto, la definizione di femminicidio ESCLUDE i crimini commessi per gelosia. Il termine più corretto omicidio relazionale. Il termine Femminicidio infatti, stando alla definizione, si riferisce all'uccisione della donna in quanto donna e non perché era in relazione con il reo.

In italia Stevanin e minghella sono forse gli unici due che hanno ucciso donne in quanto donne

Opinione 2

Opinione 3

Opinione di studentessa di giurisprudenza

Femminicidio e androcidio sono due sub dell’infanticidio selettivo. Retaggi culturali, preferenza di prole maschile a scapito di quella femminile, in India soprattutto.

Casi di andricidio sono stati commessi ad es nel 1988 nell’ANFAL CAMPAIGN contro i maschi curdi. Uomini dai 15-50 venivano catturati e uccisi in campi concentramento per “prevenire” perché età giusta per prendere le armi.

Nel mondo questi due termini, almeno in uk, non hanno nulla a che vedere con quanto spiegato da wiki Italia. Non studiando in Italia, non so se realmente siano mai stati usati come aggravanti.

Comunque è colpa dei telegiornali, giornali, blog et similia che utilizzano in modo inappropriato certi termini, creando quella noi qui chiamiamo “moral panics e folk evils” (ndr. vedi la pagina di approfondimento su Folk Devils and Moral Panics).

Approfondimenti

Coniazione termine

femminicidio.blogspot.it - Da chi è stato coniato il termine

Utilizzo del termine

Il femminicidio come fattispecie penale - Storia, comparazione, prospettive Emanuele Corn

viene confermata L’elaborazione teorica accademica, successivamente entrata a far parte della nostra legge con il DDL 3390 (PD)[6] utilizza il concetto di femminicidio per identificare le violenze fisiche e psicologiche contro le donne

che avvengono in (e a causa di) un contesto sociale e culturale che contribuisce a una sostanziale impunità sociale di tali atti, relegando la donna, in quanto donna, a un ruolo subordinato e negandone, di fatto, il godimento dei diritti fondamentali.[7]

Evidenze dell'utilizzo ambiguo del termine

Errore Lua: errore interno - l'interprete è uscito con stato 1.

Conclusioni: sensazionalismo o la situazione è drammatica?

Ulteriori Fonti

Articolo ansa: Violenza sulle donne: ecco le cifre agghiaccianti

Libri di approfondimento

Violenza di genere e femminicidio - Antonella Merli - Diritto Penale Contemporaneo

IL FEMMINICIDIO COME FATTISPECIE PENALE Storia, comparazione, prospettive - Emanuele Corn

Altre informazioni in bozza da riordinare

Errore Lua: errore interno - l'interprete è uscito con stato 1.The Wikidata ID is: Q1342425.

Vedi anche

Critiche e Revisioni di Modelli Teorici e Ricerche sulla Violenza Domestica

Gli studi recenti suggeriscono che la violenza nelle relazioni intime non sia un fenomeno prevalentemente maschile, contrariamente all'idea popolare che la violenza domestica derivi dal desiderio patriarcale di dominio (modello Duluth). Questo modello, che vede l'uomo come soggetto forte e dominante e la donna come vittima debole e controllata, è stato messo in discussione da ricerche che mostrano come la violenza domestica non sia più prevalente nelle relazioni uomo-donna rispetto a quelle omosessuali o lesbiche.

- Antisessismo - Violenza domestica verso gli uomini (e le donne) - L'articolo presenta numerosi studi scientifici, pubblicati su riviste peer-reviewed, che dimostrano come la violenza domestica non sia un fenomeno unidirezionale, ma che colpisca in modo significativo anche gli uomini. Molti di questi studi evidenziano che la violenza nelle relazioni è spesso reciproca e che le donne commettono violenza fisica e psicologica contro i propri partner in percentuali simili o addirittura superiori agli uomini. Alcuni dati rilevanti:

- Studi degli anni '80 e '90 mostrano che uomini e donne riportano tassi simili di violenza subita e perpetrata nelle relazioni.

- Uno studio del 2005 ha trovato che tra gli studenti universitari, il 15,11% delle donne usava violenza grave contro i partner, rispetto al 7,41% degli uomini.

- Uno studio del 2007 rivela che nelle relazioni violente, il 70,7% delle volte la violenza unidirezionale è perpetrata da donne.

- Una review del 2012 di 111 studi ha calcolato che il 28,3% delle donne e il 21,6% degli uomini avevano commesso atti di violenza sul partner. L'articolo sottolinea anche che gli uomini tendono a denunciare meno la violenza subita e che spesso non trovano adeguato supporto nei centri antiviolenza, che tendono a focalizzarsi solo sulle vittime femminili. In conclusione, l'articolo mira a sfatare il mito che la violenza domestica sia un problema unidirezionale di uomini che abusano delle donne, evidenziando come la realtà sia molto più complessa e come anche gli uomini siano vittime significative di questo fenomeno.

- La violenza domestica non è legata al genere (vari studi lo dimostrano) tra i quali anche il progetto PASK e quelli di Erin Pizzey

- L'articolo critica la focalizzazione esclusiva sulla violenza contro le donne cis in relazioni etero, ignorando la violenza contro uomini e nelle relazioni LGBT+. Studi internazionali mostrano che la violenza domestica è un problema umano, non di genere. Propone l'educazione affettiva come soluzione, sostenendo che la narrazione attuale è controproducente e lascia molte vittime senza tutela. Denuncia inoltre i pregiudizi e la mancanza di supporto per le vittime maschili e LGBT+, evidenziando l'importanza di un approccio inclusivo per tutte le vittime.

- Il progetto PASK (Partner Abuse State of Knowledge) è il più grande database di ricerca sulla violenza domestica al mondo. Ha riassunto 1.700 studi, rivelando che il 23% delle donne e il 19% degli uomini sono stati aggrediti da un partner. La violenza bidirezionale è prevalente (57,9%), con minime differenze di genere nei moventi di potere/controllo. Gelosia e tradimento sono motivi comuni per entrambi i sessi. PASK offre un'analisi rigorosa e accessibile della violenza domestica.

- Secondo gli studi di Erin Pizzey, la violenza domestica non è un fenomeno unidirezionale in cui le donne sono sempre vittime innocenti e gli uomini i soli colpevoli. Attraverso i colloqui con le donne ospitate nel suo rifugio, Pizzey si convinse che nella maggior parte dei casi la violenza fosse reciproca, con entrambi i partner responsabili di abusi in misura simile. Nel suo "Studio comparativo delle donne picchiate e donne inclini alla violenza", Pizzey distingue tra:

- Le "vere donne picchiate", vittime innocenti della violenza del partner

- Le "donne inclini alla violenza", involontarie vittime della loro stessa violenza Secondo lo studio, il 62% delle donne analizzate rientrava nella seconda categoria. Nel libro "Prone to violence", Pizzey ipotizza che molte delle donne nel suo rifugio avessero una personalità che le portava a cercare relazioni violente. Traumi infantili e squilibri ormonali e neurochimici le spingerebbero, da adulte, a ripetere dinamiche abusanti nonostante le gravi conseguenze, nel tentativo di rivivere l'impatto emotivo delle esperienze precoci.

- Gli ideatori del modello Duluth ammettono di aver sbagliato - Il Duluth Model, era un approccio alla violenza domestica molto noto, sviluppato negli anni '80, si basava sull'idea che tale violenza derivasse dal patriarcato e dal desiderio maschile di esercitare potere e controllo sulle donne. Tuttavia, la stessa ideatrice, Ellen Pence, ha riconosciuto che il Duluth Model era viziato da bias di conferma e non rifletteva le reali esperienze delle persone coinvolte. Inoltre, ricerche suggeriscono che la violenza domestica non sia più frequente nelle coppie eterosessuali rispetto a quelle omosessuali o lesbiche, mettendo in dubbio l'assunto di base del modello. L'articolo sottolinea come le motivazioni dietro la violenza domestica siano in realtà molto più complesse, includendo molteplici fattori individuali, relazionali, culturali, sociali ed economici. Ridurre tutto al patriarcato appare una semplificazione eccessiva e fuorviante. In conclusione, il Duluth Model si rivela viziato da bias e assunti non corrispondenti alla realtà. La sua visione riduttiva non trova riscontro nella complessità delle dinamiche in gioco. Emerge quindi la necessità di un approccio più articolato per comprendere e affrontare efficacemente la violenza domestica. Una visione più olistica dovrebbe considerare una varietà di fattori, tra cui dinamiche di coppia, background educativo, fattori culturali, situazione economica, stabilità emotiva, problemi relazionali e ruoli di genere.

- La fondatrice di uno dei primi centri antiviolenza per donne denuncia le (pesanti) strumentalizzazioni di alcune femministe - La fondatrice di uno dei primi centri antiviolenza per donne, Erin Pizzey, ha denunciato le strumentalizzazioni operate da alcune femministe riguardo al tema della violenza domestica. Inizialmente elogiata per il suo lavoro pionieristico nel sostegno alle donne vittime di abusi, Pizzey ha successivamente adottato posizioni antifemministe, sostenendo che il movimento femminista sfruttasse la questione per demonizzare gli uomini e a fini di lucro. Basandosi sulle proprie esperienze personali e sui colloqui con le donne ospitate nel rifugio da lei fondato, Pizzey è giunta alla conclusione che la maggior parte delle violenze domestiche abbia carattere di reciprocità, con abusi da parte di entrambi i partner. Pizzey afferma di essere stata oggetto di minacce e boicottaggi da parte di militanti femministe a causa delle sue posizioni, che l'avrebbero costretta a lasciare l'Inghilterra per gli Stati Uniti.

- Inoltre ci sono state pesanti critiche ai metodi con cui l'ISTAT rileva la violenza sulle donne, riassunte anche nel libro di Davide Stasi (Violenza sulle donne: Le anti-statistiche)

- L'analisi critica dell'indagine ISTAT sulla violenza di genere ha rilevato alcune carenze metodologiche, come la mancanza di un gruppo di controllo o di una popolazione generale di riferimento, l'esclusione delle coppie non eterosessuali e la limitazione dell'indagine sulla violenza psicologica ed economica al solo partner e non al contesto familiare. Inoltre, le domande del questionario potrebbero portare a una sovrastima degli episodi di violenza.

- Il libro esamina criticamente le dinamiche di genere e l'uso delle statistiche sulla violenza contro le donne. L'autore, pur definendosi antifemminista, prende le distanze dalla misoginia e mira a promuovere relazioni autentiche tra i sessi. Viene contestato l'uso improprio di statistiche per sostenere una narrativa che dipinge le donne come eterne vittime della violenza maschile. In particolare, si critica l'indagine ISTAT del 2014 per la sua metodologia e i risultati distorti, confrontandola con l'indagine FRA che dà un quadro più equilibrato. I dati reali su denunce (circa 35.000 l'anno) e condanne (circa 5.000) contraddicono le stime allarmistiche delle indagini. Si ipotizza che molte denunce derivino da separazioni conflittuali e siano strumentali. Si critica anche la mancanza di dati sulla violenza in coppie omosessuali. L'indagine ISTAT del 2019 sugli stereotipi di genere è accusata di avere un pregiudizio nel considerare solo la violenza maschile. Emergono opinioni condivise da uomini e donne su vari temi. Si contesta l'uso del termine "femminicidio" per la mancanza di una definizione univoca e l'inclusione di casi eterogenei nelle statistiche. Si critica la formula "un femminicidio ogni tre giorni" come ingannevole. Sul divario salariale di genere, si sostiene che rifletta spesso scelte individuali e l'impatto della maternità, più che discriminazioni. Una maggiore condivisione delle responsabilità familiari potrebbe ridurlo. Si mette in dubbio l'affidabilità di certi dati, come i "200 papà separati suicidi" o le cifre dei centri antiviolenza, invocando fonti verificabili. Si sollevano perplessità sulla credibilità di statistiche diffuse da ONU, OCSE e altre organizzazioni, accusate di riciclare dati obsoleti. In conclusione, si denuncia l'influenza di un "femminismo contemporaneo" che manipola i dati per imporre una narrativa vittimista. Si auspica un dibattito basato su dati accurati per costruire relazioni di comprensione reciproca.

- 5 milioni di uomini all'anno sono vittime di donne - Secondo l'articolo, uno studio condotto dall'Università di Siena nel 2012, utilizzando la stessa metodologia degli studi Istat sulla violenza contro le donne, ha rilevato che nel 2011 più di 5 milioni di uomini in Italia sarebbero stati vittime di violenze da parte di donne. Le forme più comuni di violenza includono minacce (63,1%), graffi e morsi (60,5%), pugni e calci (58,1%). Nell'8,4% dei casi la violenza è stata così grave da mettere a rischio la vita delle vittime. Lo studio ha anche evidenziato forme di violenza psicologica ed economica, come minacce di portare via la casa e i beni (68,4%), ostacolare i rapporti con i figli (58,2%), critiche per difetti fisici (29,3%), insulti e denigrazioni (75%). Un'altra ricerca del 2015, parte del progetto europeo Daphne III, ha esaminato le violenze nelle coppie di giovani tra i 14 e i 17 anni in 5 paesi europei. Ha rilevato che il 9% dei ragazzi ha subito gravi violenze sessuali e il 25% qualsiasi forma di violenza sessuale, contro rispettivamente il 17% e il 41% delle ragazze. L'articolo conclude che, sebbene la violenza femminile sia di entità inferiore a quella maschile, è comunque una realtà significativa e richiede di ripensare il problema della violenza di genere da una nuova prospettiva.

- Violenza fisica sugli uomini - I mass media non danno risalto agli episodi di violenza fisica a danno degli uomini così diverse associazioni hanno iniziato a creare i propri elenchi.

- Figlicidi e neonaticidi (altre forme di violenza di cui non si parla)

Analisi Sociale e Mediatica della Violenza di Genere

Approfondimenti sulla rappresentazione mediatica della violenza di genere e sulle sue implicazioni sociali. Questi articoli esaminano come i media influenzano la percezione della violenza, discutendo la necessità di un dialogo più inclusivo e meno stereotipato.

- Violenza sulle donne, il problema è come se ne parla - L'articolo riassume le posizioni presenti nei vari articoli trattati in precedenza, come la non stretta correlazione tra violenza domestica e genere, l'importanza di non trascurare la violenza femminile contro gli uomini, la necessità di interrogarsi sulle metodologie e interpretazioni dei dati sulla violenza di genere, e l'esigenza di combattere stereotipi e pregiudizi che vedono sempre uomini e donne in ruoli fissi di aggressori e vittime. In più, l'articolo riporta anche: 1. Critiche ai media per esagerare la portata della violenza sulle donne e ignorare i casi di false denunce, creando divisioni tra i sessi. 2. La prospettiva di una sociologa che evidenzia l'aumento della consapevolezza maschile sulle questioni di genere, ma anche un senso di ingiustizia, proponendo una visione più sfumata. 3. Denunce di disparità mediatica nella rappresentazione della violenza di genere, con donne sempre vittime e uomini sempre colpevoli. 4. Critiche alla percezione distorta del potere nelle relazioni, con l'idea che l'uomo debba sempre migliorarsi mentre la donna si sopravvaluta. 5. Evidenze di ingiustizia e disparità di trattamento mediatico e legale nei casi di violenza contro gli uomini. 6. Critiche al fenomeno delle false accuse di stupro e al femminismo moderno che non riconosce i disagi maschili. 7. Discussione sulla violenza femminile, spesso diversa da quella maschile, attraverso esperienze personali. 8. Accuse ai media di distorcere la realtà sulla legge russa riguardante la violenza domestica e di non riconoscere le false accuse delle donne in Russia.

Aspetti Legalmente e Socialmente Controversi

Questa sezione si concentra su questioni legali e sociali controverse legate alla violenza di genere, come le false accuse e la rappresentazione dei femminicidi, offrendo una prospettiva critica sulle narrazioni dominanti.

- False accuse strumentali durante i processi di separazione (denunce) => PRIMA DEVO RIASSUMERVI I VARI ARTICOLI DELLA CATEGORIA

- Femminicidi (riassunto dei vari articoli, studi e ricerche)

Note

- ↑ Errore Lua: errore interno - l'interprete è uscito con stato 1.

- ↑ "UN Office on Drugs and Crime"

- ↑ Errore Lua: errore interno - l'interprete è uscito con stato 1.

- ↑ secondo il rapporto della Polizia di Stato, i femminicidi nel biennio 2017-18 si sono attestati su un tasso d'incidenza dello 0,13 per 100.000 donne residenti.

- ↑ https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_diagnostico_e_statistico_dei_disturbi_mentali

- ↑ DDL 3390 (PD): “Norme per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio”https://docs.google.com/file/d/0B5Ut3juIxW8gdXZ4ZTNjeUJiZWs/edit

- ↑ Nel 1995, la IV Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite definì la violenza di genere come il manifestarsi delle relazioni di potere storicamente ineguali fra donne e uomini.